「ゆりかごから墓場まで」— 人生の各ステージのファイナンシャル・プランニング【連載31】

第7章:相続・遺産管理

目次

🔹人生の最後に向けたファイナンシャル・プランニング

人生の終盤に差し掛かると、多くの人が自らの財産をどのように遺し、どのように伝えるかという課題に向き合うことになります。家族への想いを形にし、トラブルを未然に防ぐためにも、「相続」と「遺産管理」は欠かせないファイナンシャル・プランニングの一環です。

本章では、遺言書の作成や生前贈与の活用、相続税の基本、そして遺産分割の実務に至るまで、相続に関する基礎知識と計画の立て方をわかりやすく解説します。残された家族が円満に遺産を引き継ぎ、あなたの想いを正しく受け取るために、今からできる備えを一緒に考えていきましょう。

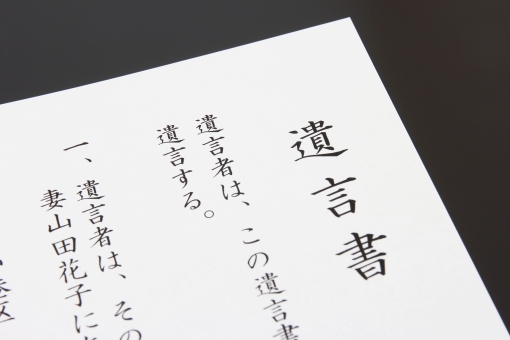

遺言書の作成と重要性

遺言書は、自分が亡くなった後に財産をどのように分配するかを明確に示す法的文書です。家族間の争いを避けるだけでなく、自分の意思を確実に実現するための最も有効な手段といえるでしょう。

■ なぜ遺言書が必要なのか?

日本の相続制度では、遺言書がない場合、民法に基づいた法定相続のルールに従って遺産が分配されます。これにより、被相続人(亡くなった人)の真の意向とは異なる形で財産が分けられてしまうことも少なくありません。また、法定相続人同士で遺産分割協議を行う必要があり、その過程で意見の対立が生じると、相続トラブルや感情的な対立に発展することもあります。

遺言書があれば、被相続人の意思が優先されるため、遺産の分配方法を明確に指定できます。たとえば、特定の相続人に多めに残したい、事業承継を特定の子どもに任せたい、内縁の配偶者や福祉施設などへの遺贈をしたいといったケースでは、遺言書による意思表示が不可欠です。

■ 遺言書の種類と特徴

日本の法律で認められている主な遺言書の形式は、以下の3種類です。

- 自筆証書遺言

本人が全文を自筆で書き、日付と署名を記入し、押印する形式です。最も簡単で費用がかからない方法ですが、形式不備により無効になるリスクがあるため注意が必要です。2020年からは法務局での保管制度も始まり、より安全に管理できるようになりました。 - 公正証書遺言

公証人役場で、公証人に内容を伝え、証人2名の立ち会いのもと作成される遺言書です。形式的なミスの心配がなく、原本が公証人役場に保管されるため、信頼性と安全性が非常に高いのが特徴です。 - 秘密証書遺言

本人が作成した遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人と証人に存在のみを確認してもらう形式です。利用頻度は低く、手続きもやや煩雑です。

■ 遺言書作成のポイント

- 相続人や受取人の名前・住所などは正確に記載する

- 財産の内容をできるだけ具体的に明示する(例:○○銀行の普通預金口座番号○○、東京都○○の不動産など)

- 公正証書遺言を選ぶことで、実務上のリスクを軽減できる

- 定期的に見直しを行い、状況の変化に応じて更新する

■ 想いを「カタチ」にする

遺言書は、単なる財産分与の指示書ではありません。そこには、自分の人生を振り返り、誰に何を託したいかという「想い」を込めることができます。感謝の言葉や伝えたかった気持ちを添える「付言(ふげん)」も、家族の心に残る重要なメッセージとなるでしょう。