「ゆりかごから墓場まで」— 人生の各ステージのファイナンシャル・プランニング【連載30】

認知症・相続・終活に向けた事前準備

目次

高齢期に差しかかると、「もし自分に判断力がなくなったら」「残された家族に迷惑をかけたくない」と考える人が増えてきます。

認知症、相続、葬儀や医療など、自分自身の“最後”に向けた準備をきちんとしておくことは、家族への思いやりであり、自分らしい最期を迎えるための“終活”でもあります。

この項では、認知症に備える財産管理、相続対策、そして終活の具体的な方法について、早めに取り組むべきポイントを解説します。

◆ 認知症に備える財産管理と意思決定支援

認知症を発症すると、預金の引き出しや契約行為が原則できなくなり、資産が凍結状態になるリスクがあります。これを防ぐためには、元気なうちに以下のような法的手続きを準備しておくことが重要です。

▸ 任意後見契約(公証役場で締結)

- 自分が判断能力を失ったときに備えて、信頼できる人を「後見人」として指定

- 発効は医師の診断などで「認知判断力低下」が確認された後

- 財産管理、介護施設の契約、医療の同意などの代理が可能

▸ 家族信託(民事信託)

- 自分の財産を信頼できる家族に「信託」して管理・運用してもらう仕組み

- 認知症になっても、預貯金や不動産の活用が可能

- 相続対策とも併用できる柔軟な制度

◆ 相続に備える:争族にならないための準備

相続では、「遺言書がなかった」「財産の内訳が不明」などの理由で、家族間の争い(いわゆる“争族”)が発生するケースが少なくありません。

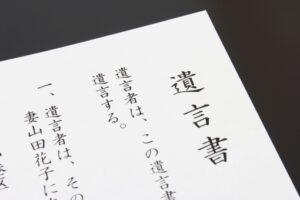

▸ 遺言書の作成

- 法的効力があるのは「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」

- 特に「不動産」「預貯金の分け方」「相続人以外への配慮」がある場合は、公正証書を推奨

- 遺留分(最低限の取り分)に注意して作成

▸ 財産目録の作成と見える化

- 通帳、不動産、株式、借入金、保険などを一覧化

- パスワードや重要書類の保管場所も家族に伝える

▸ 生前贈与の活用(2024年制度改正に留意)

- 相続税対策として贈与を活用する場合、暦年贈与や相続時精算課税制度の活用を検討

- 令和6年以降は相続財産に加算される年数が延長されるなどの変更点もあるため、税理士等と相談を

◆ 終活の基本:自分らしい最期の準備

終活とは、「人生の終わりを自分でデザインすること」。

自分が望む医療、介護、葬儀、遺品整理などを明確にしておくことで、家族の精神的・経済的負担を大きく軽減できます。

▸ エンディングノートの活用

- 法的効力はないが、本人の希望や連絡先、資産、葬儀方法、遺影の有無などを記録

- デジタル資産(SNS、サブスク等)のログイン情報も含めて整理

▸ 延命治療や介護方針の意思表示

- 人工呼吸器・胃ろうなどの医療措置に関する意思を記載

- 家族との共有が非常に重要(事前指示書やリビングウィルの活用も)

▸ 葬儀・墓・供養に関する希望

- 直葬、家族葬、公営墓地、樹木葬、永代供養など多様化

- 生前予約・契約が可能なサービスも増加中

◆ まとめ:「最後まで自分らしく生きる」ための準備を今から

認知症や相続、終活は、避けられない「人生の終盤」に向き合うテーマですが、早めに備えることで、自分にも家族にも安心と余裕が生まれます。「もしもの時に困らない」「自分の意思を形に残す」ことは、将来の自分へのプレゼントであり、家族への最大の思いやりです。

今から少しずつ、“人生のしまい方”を整えていきましょう。